Zürcher Drogenpolitik in den 1980er Jahren: Interview mit Dr. André Seidenberg

Am 24. April 2025 habe ich Dr. André Seidenberg in der Arud getroffen, der Institution, die André vor mehr als 30 Jahren mitbegründet hat und in der ich seit über 7 Jahren als Peer arbeite. André Seidenberg kämpfte vor 40 Jahren an vorderster Front gegen das schreckliche Spritzenabgabeverbot des damaligen Zürcher Kantonsarztes und gegen eine Politik, die Tausenden den Tod gebracht hat.

Als erstes frage ich André wie er die Auswirkungen der Zürcher Spritzenabgabe-Politik persönlich erlebt hat.

Normalerweise ist Aids nach zehn Jahren ausgebrochen, wenn jemand mit HIV infiziert war. Christian La Roche und ich haben in unserer Praxis in Altstetten in 10 Jahren etwa 200 Menschen mit Aids in den Tod begleitet. In den Jahren 1990, 91 und 92 ist fast jede Woche jemand gestorben. Die meisten hatten sich zwischen 1980 und 1985 angesteckt.

Lieber André, kann man irgendwie beziffern, wie gross der Schaden war, der damals angerichtet wurde von den Behörden?

Wenn man die 80er und 90er Jahre anschaut, sind in der Zeit etwa 10’000 Menschen an den Folgen der Verwendung von Substanzen gestorben. Etwa ein Drittel der 30’000 Menschen, die damals Opioide verwendet haben. Die 70er Jahre sind zahlenmässig nicht so wichtig, damals gab es nur wenige Opfer. Es waren etwa 750 bis 1000 Todesfälle pro Jahr zu verzeichnen, mit einem Maximum in 1994. Etwa 40% waren auf Grund von Überdosen gestorben, 40% an HIV und 20% an Hepatitis B und C, Abszessen, Gewalt, Kokain u.s.w. Das Medikament AZT war schon ab 1985 erhältlich, verlängerte aber die Überlebenszeit bei HIV nur um maximal eineinhalb Jahre. Erst ab etwa 1997 war eine 3er Kombination auch für Personen mit Substanzproblemen erhältlich, und die Situation besserte sich schnell. Ab diesem Moment sind nur noch wenige Betroffene an Aids gestorben, nur noch ca. 10% von vorher 100%. Die Behandlungsresultate und die Adhärenz waren bei den Substanzgebrauchenden sehr gut, nicht anders als bei anderen Patientengruppen.

Wie war das mit den Kosten? Gab es keine Probleme mit den Krankenkassen?

Die Kosten haben die Krankenkassen übernommen, obwohl es manchmal schon Diskussionen gab. Aber die gab es vor allem beim Methadon, das ja der kleinste Kostenpunkt war. Nur vereinzelte Kassen waren schwierig. Es waren nicht so viele Menschen betroffen wie später bei Hepatitis C.

Der Kantonsarzt Prof. Dr. Gonzague Kistler wurde aus der Ärztegesellschaft ausgeschlossen?

Er wurde ausgeschlossen aus der Ärztegesellschaft, weil er sich geweigert hat, beim Standesverfahren mitzumachen. Es hat auch etwa 20 juristische Verfahren in den 80er Jahren gegeben. Ich habe alle Verfahren gewonnen, oder es gab einfach einen Vergleich oder hatte keinen Sinn die Sache weiterzuverfolgen.

Das Verbot war ja eigentlich gar nicht rechtsgültig.

Man redet immer vom Spritzenabgabeverbot, es ist aber eine reine Behauptung gewesen. Es hatte keine Rechtsgrundlage und Dr. Kistler war auch gar nicht befugt, solche Weisungen auszusprechen. Die Polizei hatte eine polizeiinterne Weisung, dass sie Spritzen und Utensilien behandeln wie Betäubungsmittel, das hatte aber keine rechtliche Grundlage.

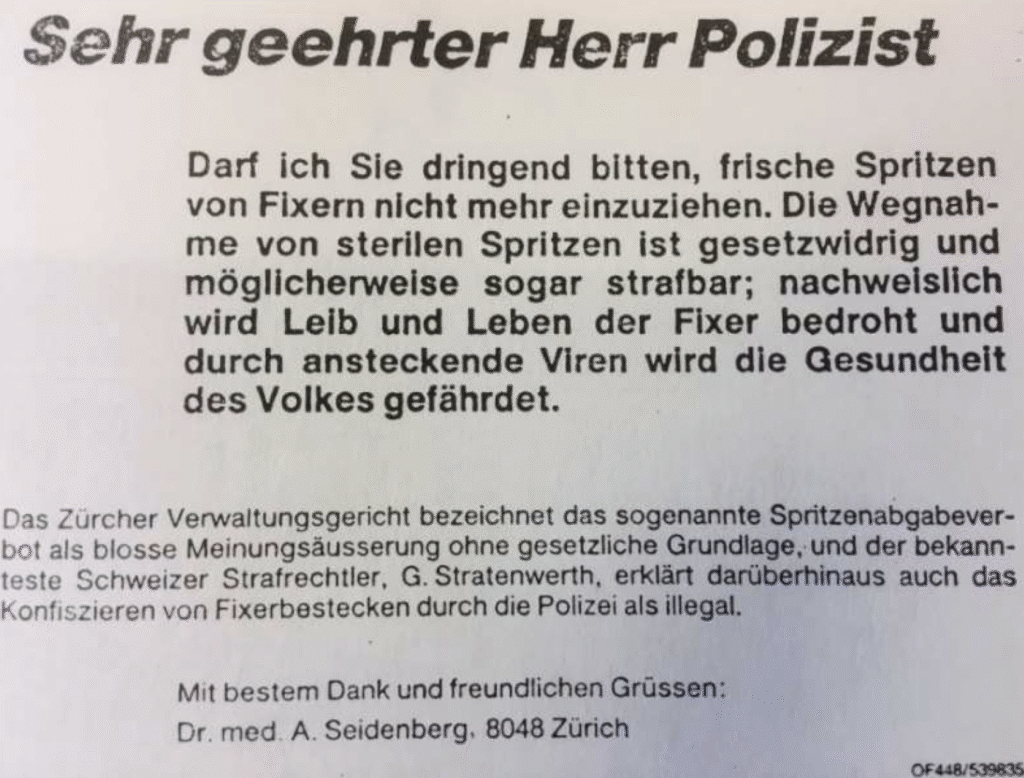

Da habe ich ein Inserat gemacht im Tagblatt: Sehr geehrter Herr Polizist…

Darin habe ich die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich strafbar machen als Person wenn sie Substanzgebrauchenden die Utensilien wegnehmen, wo doch bekannt ist, dass in dieser Situation eine grosse Gefahr besteht, eine tödliche Krankheit zu akquirieren. Das hat dazu geführt, dass die polizeiliche Weisung noch am selben Tag zurückgenommen wurde. Ich hatte aber schon vorher der Polizeiführung geschrieben, dass ich Klage einreichen werde und fand ich mache das jetzt publik. Ab diesem Tag wurden die Spritzen nicht mehr eingezogen. Nun musste aber eine Spritzenabgabe organisiert werden. Es war nicht mehr möglich, die jetzt benötigten riesigen Mengen von Spritzen privat zu beschaffen. Der Staat musste einspringen und diese Aufgabe übernehmen. Zu diesem Zweck wurde von Peter Grob und Werner Fuchs der Verein ZippAids gegründet.

Du hattest wunderbarerweise die Gelegenheit bei einem Notfalleinsatz, die damalige Stadträtin und Vorsteherin des Sozialdepartements, Emilie Lieberherr, von der Notwendigkeit einer Spritzenabgabe zu überzeugen.

Das war am Anfang der Spritzenabgabe-Geschichte. Frau Lieberherr hatte ihrem Personal verboten, in städtischen Einrichtungen sterile Spritzen abzugeben und hatte eine entsprechende Weisung erlassen. Und da hat sich eben diese Gelegenheit ergeben, und ich konnte ganz lange mit ihr reden. Frau Lieberherr begrüsste mich mit: “Ah, Sie sind doch dä chli fräch Dokter”. Dann wollte sie es aber wissen und wir redeten mehrere Stunden. Sie hat darauf ihre Meinung grundlegend geändert und hat als erstes ihre Weisung zurückgenommen. Zum Beispiel in der Notschlafstelle und ihren sozialen Einrichtungen und im Anschluss hat sie auch versucht, im Stadtrat Unterstützung zu bekommen. Zuerst durch Ursula Koch und Robert Neukomm und ab 1989 gab es für die Änderung der Drogenpolitik eine Mehrheit im Stadtrat. Das ist das Verdienst von Emilie Lieberherr.

Und auch das Verdienst von dir André.

Emilie hat dann die Spritzenabgabe möglich gemacht mit dem ZippAids-Verein. Es gab einen entsprechenden Stadtratsbeschluss für die Finanzierung. Es gab auch schon Diskussionen über Fixerräume. Frau Lieberherr hatte ein Hearing organisiert und mich und Peter Albrecht eingeladen. Peter Albrecht war Strafgerichtspräsident von Basel und hat sich sehr eingesetzt für eine Harm Reduction Politik, ein feiner Typ. Wir hatten damals dem Stadtrat vorgeschlagen, mindestens 10 grosse Konsumräume einzurichten, um den Platzspitz räumen zu können.

Zwischen der Stadt und dem Kanton Zürich gab es grosse Unterschiede?

Der Kanton war viel konservativer. Die Gesundheitsdirektion hat noch lange eine repressive Politik gefahren. Prof. Uchtenhagen hatte in ihrem Auftrag Richtlinien für eine Spritzenabgabe formuliert. Es sollte einen Bezugsschein geben, mit dem man eine Spritze pro Woche beziehen durfte. Und angeblich ist Herr Uchtenhagen dann an einer Sitzung im Drop-In von seinen Mitarbeitern mit einem Haufen gebrauchter Spritzen und einem Topf kochenden Wassers konfrontiert und gebeten worden zu demonstrieren, wie denn die Spritzen zu desinfizieren seien. Der Kanton hat unter der Federführung von Prof. Uchtenhagen eine Abstinenz- und Repressionspolitik durchgezogen bis Anfang der 90er Jahre.

Gab es jemals eine offizielle Entschuldigung?

Es hat schon so Gespräche gegeben. Ich war mit Walter Hubatka verschwägert. Er war der Chef der Stadtpolizei. Er hat sich einsichtig geäussert und zugegeben, dass sie ihre Meinung bei der Polizei hätten ändern müssen. Eine offizielle Entschuldigung vom Kanton, dass sie Menschen in den Tod getrieben haben, gab es nie, nein. Allen voran Professor Uchtenhagen, der sich geschmückt hat mit der Heroin-Abgabe. Er hätte ja mal öffentlich eingestehen müssen, dass er Leute in den Tod getrieben hat mit seiner Abstinenzpolitik. Uchtenhagen hat seine Meinung eigentlich nie geändert, musste er auch nicht. Die ganze Psychiatrie ist bis zu seinem Tod von ihm abhängig geblieben. Er hat die Drogenpolitik eigentlich ein halbes Jahrhundert zum Schlechten regiert. Er ist einer der Hauptschuldigen und Schreibtischtäter, wenn du so willst. Er hat die ganzen quasi medizinischen Begründungen geliefert, die die Gesundheitsdirektion und die Polizei benutzt haben. Das Betäubungsmittelgesetz basiert ja auf medizinischen Überlegungen, und er war die offizielle Fachautorität, die in vorderster Position diese Haltung formuliert und propagiert hat.

Und da könnte man ja schon mal nach einer Entschuldigung fragen, oder vielleicht ein Denkmal aufstellen?

Am Bellevue hat sich einmal eine Frau verbrannt, ich glaube ihr Name war Silvia. Am Platzspitz müsste man ein Denkmal aufstellen. Ich weiss nicht, ob eine Entschuldigung etwas brächte. Ja, es sind massenhaft Leute gestorben, aber sogar ein Uchtenhagen hat sich im Konsens von der Psychiatrie bewegt. Es war die Mehrheitsmeinung der Psychiater damals und vielleicht sogar heute. Die Psychiatrie kümmert sich um das Seelenheil. Dass Menschen für das Seelenheil sterben müssen, ist nicht nur Ansicht der Kirche. Vielleicht muss man für die Freiheit zu sterben bereit sein. Opfer müssen gebracht werden. Aber am liebsten ist uns immer das Opfer, das andere erbringen.

Also ich versuche ja die Patienten der Arud zu motivieren sich mehr einzusetzen für ihre eigenen Belange, für die Verbesserung der eigenen Lebensumstände. Für sie wäre es schön, wenn es irgendeine Respektsbezeugung in Bezug auf das erlittene Leid gäbe. Diese Menschen fühlen sich oft ungerecht behandelt und es würde ihnen sehr gut tun.

Dass das Unrecht anerkannt wird, ist eine berechtigte Forderung, aber wie viel Energie lohnt es sich da reinzustecken? Die Probleme mit Substanzen sind ja eigentlich vergleichsweise klein in der Schweiz.

Mindestens sieht man sie nicht.

Man merkt es nicht, man sieht es nicht. “Man” ist hier die grosse Mehrheit. Und dann gibt es eine kleine Minderheit,die es in mehr oder weniger leidvoller Art wahrnimmt. Aber das Leiden ist viel kleiner geworden, wir haben (in der Schweiz) relativ wenige Probleme mit Substanzen. Aber weltweit ist es so, dass es sehr grosse solche Probleme gibt. Die Leute, die diese Probleme bearbeiten, haben aber nicht immer das Interesse, die Situation zu ändern. Die Arud ist ja zum Beispiel eine grosse und reiche Institution.

So reich ist die Arud aber nicht im Moment.

Doch (lacht) “Isch guet”. Aber schau mal die Paläste an, die sich zum Beispiel der Verein von Pfarrer Sieber hingestellt hat oder die Organisationen, die sich die Stadt auf dem Drogenproblem aufgebaut hat. Die Stadt hat alle privaten Vereine, die sich in den 80er Jahren um das Problem gekümmert haben, auflaufen lassen und sich dann unter den Nagel gerissen. Ich sage das jetzt böse, ich meine es auch böse, weil sie sich Paläste errichtet haben. Sie sind zwar in der Lage, das heutige Niveau mit wenigen Problemen zu halten. Sie sind aber sicher nicht in der Lage, eine Veränderung der weltweiten Drogenpolitik zu initiieren, modellhaft durchzubringen, zu zeigen, wie es geht. Und das ist das viel grössere Desaster, als das Fehlen der Anerkennung des Leids.

Weitere Themen

EACS 2025 Paris: Neue Therapieempfehlungen

Die Europäische HIV-Fachgesellschaft führte ihre Konferenz im Oktober in Paris durch. Sie findet alle zwei Jahre statt. Ein Höhepunkt ist wie immer die neuste Ausgabe der europäischen Therapieempfehlungen und die Sitzung, an welcher die Änderungen vorgestellt und diskutiert werden. Die

EACS 2025 Paris: SHCS zeigt Forschungsstärke – Gleich drei Studien in der Auswahl der Konferenzvorsitzenden

Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie SHCS ist auf allen HIV-Konferenzen prominent vertreten. Keine andere Kohortenstudie ist erfolgreicher. Besonders offensichtlich war das in der Sitzung „Co-Chairs Choice“ – der Auswahl der Konferenzvorsitzenden vom Samstagvormittag. Sechs Beiträge schafften es in diese Auswahl, drei davon

Charity Run EACS 2025: «Es braucht bei diesem ernsthaften Thema etwas Spass.»

Der passionierte Läufer, Chemiker und HIV-Aktivist Alex Schneider organisiert regelmässig Benefizläufe an Aidskonferenzen. Damit bringt er nicht nur Spass, sondern auch eine positive Botschaft zu HIV unter die Leute. Der 46-jährige promovierte Chemiker und Unternehmer leitet Life4me+ , ist Co-Präsident