La politique zurichoise en matière de drogues dans les années 1980 : entretien avec le Dr André Seidenberg

En avril 2025, j’ai rencontré le Dr André Seidenberg à l’Arud, l’institution qu’André a cofondée il y a plus de 30 ans et dans laquelle je travaille depuis plus de 7 ans en tant que pair. Il y a 40 ans, André Seidenberg était en première ligne pour lutter contre l’interdiction terrible de la distribution de seringues par le médecin cantonal de l’époque et contre une politique qui a causé la mort de milliers de personnes.

Normalement, le sida se déclarait au bout de dix ans chez les personnes infectées par le VIH. Christian La Roche et moi-même avons accompagné environ 200 personnes atteintes du sida vers la mort dans notre cabinet à Altstetten en 10 ans. En 1990, 1991 et 1992, il y avait presque un décès par semaine. La plupart des personnes avaient été infectées entre 1980 et 1985.

Si l’on considère les années 80 et 90, environ 10 000 personnes sont décédées des suites de la consommation de substances. Cela représente environ un tiers des 30 000 personnes qui consommaient des opioïdes à l’époque. Les années 70 ne sont pas aussi importantes en termes de chiffres, car il n’y avait alors que peu de victimes. On enregistrait environ 750 à 1000 décès par an, avec un pic en 1994. Environ 40 % sont morts d’une overdose, 40 % du VIH et 20 % de l’hépatite B et C, d’abcès, de violences, de la cocaïne, etc. Le médicament AZT était déjà disponible en 1985, mais il ne prolongeait la survie des personnes atteintes du VIH que d’un an et demi au maximum. Ce n’est qu’à partir de 1997 environ qu’une combinaison de trois médicaments a été mise à la disposition des personnes ayant des problèmes de toxicomanie, et la situation s’est rapidement améliorée. À partir de ce moment, seuls quelques patients sont morts du sida, soit environ 10 % contre 100 % auparavant. Les résultats du traitement et l’observance ont été très bons chez les toxicomanes, comme chez les autres groupes de patients.

Qu’en était-il des coûts ? N’y a-t-il pas eu de problèmes avec les caisses d’assurance maladie ?

Les coûts ont été pris en charge par les caisses d’assurance maladie, même si cela a parfois donné lieu à des discussions. Mais celles-ci concernaient principalement la méthadone, qui représentait le coût le plus faible. Seules quelques caisses ont posé problème. Le nombre de personnes concernées était moins important que plus tard avec l’hépatite C.

Le médecin cantonal, le professeur Gonzague Kistler, a été exclu de l’ordre des médecins ?

Il a été exclu de l’ordre des médecins parce qu’il a refusé de participer à la procédure disciplinaire. Il y a également eu une vingtaine de procédures judiciaires dans les années 80. J’ai gagné toutes les procédures, ou bien il y a eu un accord à l’amiable, ou bien il n’y avait aucun intérêt à poursuivre l’affaire.

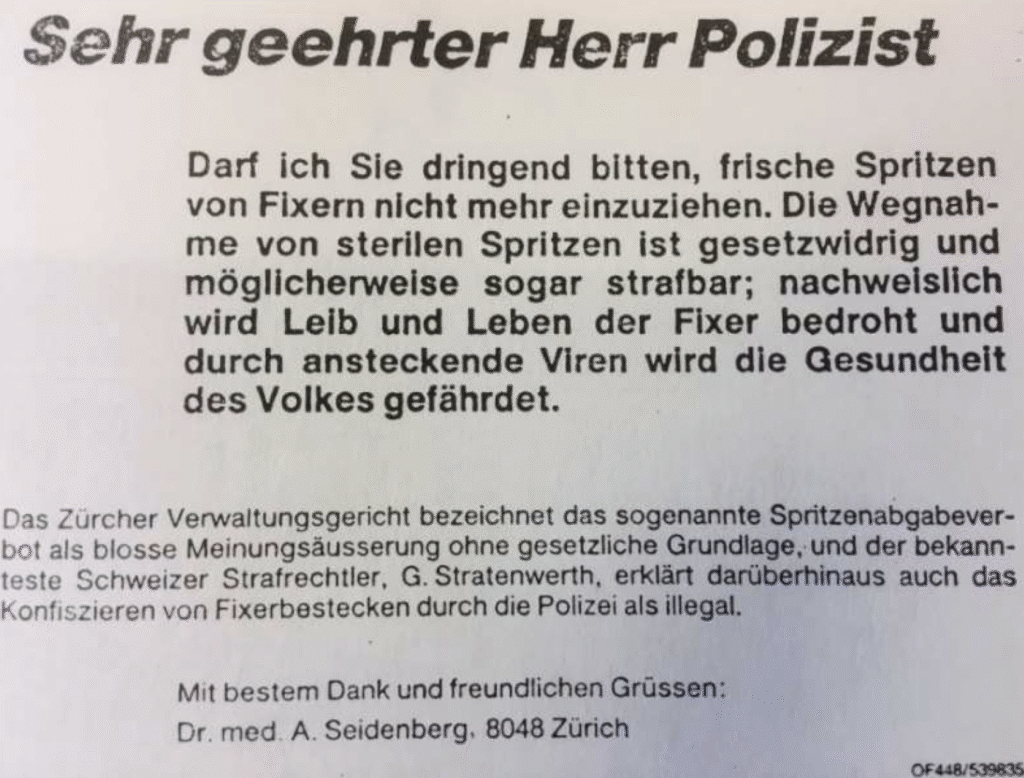

On parle toujours de l’interdiction de distribuer des seringues, mais il s’agissait d’une simple affirmation. Elle n’avait aucun fondement juridique et le Dr Kistler n’était pas habilité à donner de telles instructions. La police avait une directive interne lui enjoignant de traiter les seringues et les ustensiles comme des stupéfiants, mais cela n’avait aucun fondement juridique. J’ai alors publié une annonce dans le Tagblatt : Cher Monsieur le policier…

Dans cette annonce, j’ai attiré l’attention de la police sur le fait qu’elle se rendait coupable d’un délit en confisquant les ustensiles des consommateurs de substances, alors qu’il est bien connu que dans cette situation, le risque de contracter une maladie mortelle est élevé. Cela a conduit à l’annulation de la directive policière le jour même. Mais j’avais déjà écrit auparavant à la direction de la police que j’allais porter plainte et j’ai décidé de rendre cela public. À partir de ce jour, les seringues n’ont plus été confisquées. Il fallait maintenant organiser la distribution de seringues. Il n’était plus possible de se procurer à titre privé les quantités énormes de seringues désormais nécessaires. L’État a dû intervenir et prendre en charge cette tâche. À cette fin, Peter Grob et Werner Fuchs ont fondé l’association ZippAids.

Tu as eu la chance extraordinaire, lors d’une intervention d’urgence, de convaincre Emilie Lieberherr, alors conseillère municipale et responsable du département des affaires sociales, de la nécessité de distribuer des seringues.

C’était au début de l’histoire de la distribution de seringues. Mme Lieberherr avait interdit à son personnel de distribuer des seringues stériles dans les établissements municipaux et avait publié une directive à cet effet. Et c’est là que cette occasion s’est présentée, et j’ai pu discuter longuement avec elle. Mme Lieberherr m’a accueilli en disant : « Ah, vous êtes donc ce petit docteur effronté ». Mais ensuite, elle a voulu en savoir plus et nous avons discuté pendant des heures. Elle a alors radicalement changé d’avis et a tout d’abord retiré sa directive. Par exemple dans le centre d’hébergement d’urgence et ses institutions sociales, puis elle a également essayé d’obtenir le soutien du conseil municipal. D’abord par l’intermédiaire d’Ursula Koch et de Robert Neukomm, puis à partir de 1989, une majorité s’est dégagée au sein du conseil municipal en faveur d’un changement de politique en matière de drogues. C’est le mérite d’Emilie Lieberherr.

Et aussi le mérite d’André.

Emilie Lieberherr a ensuite rendu possible la distribution de seringues avec l’association ZippAids. Le conseil municipal a pris une décision pour le financement. Il y avait déjà des discussions sur les salles de consommation. Mme Lieberherr avait organisé une audition et m’avait invité avec Peter Albrecht. Peter Albrecht était président du tribunal pénal de Bâle et s’est beaucoup engagé en faveur d’une politique de réduction des risques, un type sympa. À l’époque, nous avions proposé au conseil municipal de créer au moins 10 grandes salles de consommation afin de pouvoir évacuer le Platzspitz.

Y avait-il de grandes différences entre la ville et le canton de Zurich ?

Le canton était beaucoup plus conservateur. La direction de la santé a longtemps mené une politique répressive. Le professeur Uchtenhagen avait formulé, à sa demande, des directives pour la distribution de seringues. Il devait y avoir un bon d’achat permettant d’obtenir une seringue par semaine. Et apparemment, lors d’une réunion au Drop-In, M. Uchtenhagen a été confronté par ses collaborateurs à un tas de seringues usagées et à une casserole d’eau bouillante et on lui a demandé de montrer comment désinfecter les seringues. Sous la houlette du professeur Uchtenhagen, le canton a mené une politique d’abstinence et de répression jusqu’au début des années 90.

Y a-t-il jamais eu des excuses officielles ?

Il y a déjà eu des discussions à ce sujet. J’étais apparenté à Walter Hubatka. Il était chef de la police municipale. Il s’est montré compréhensif et a admis que la police aurait dû changer d’avis. Il n’y a jamais eu d’excuses officielles de la part du canton pour avoir poussé des gens à la mort, non. En premier lieu le professeur Uchtenhagen, qui s’est paré de la distribution d’héroïne. Il aurait dû admettre publiquement qu’il avait poussé des gens à la mort avec sa politique d’abstinence. Uchtenhagen n’a en fait jamais changé d’avis, il n’avait pas besoin de le faire. Jusqu’à sa mort, toute la psychiatrie est restée dépendante de lui. Il a en fait dirigé la politique en matière de drogues pendant un demi-siècle, pour le pire. Il est l’un des principaux responsables et des auteurs intellectuels, si tu veux. Il a fourni toutes les justifications quasi médicales utilisées par la direction de la santé et la police. La loi sur les stupéfiants est basée sur des considérations médicales, et il était l’autorité officielle qui a formulé et propagé cette position au premier plan.

On pourrait donc demander des excuses, ou peut-être ériger un monument ?

Une femme s’est immolée par le feu à Bellevue, je crois qu’elle s’appelait Silvia. Il faudrait ériger un monument à Platzspitz. Je ne sais pas si des excuses seraient utiles. Oui, beaucoup de gens sont morts, mais même Uchtenhagen s’est éloigné de la psychiatrie par consensus. C’était l’opinion majoritaire des psychiatres à l’époque, et peut-être même aujourd’hui. La psychiatrie s’occupe du salut de l’âme. Le fait que des gens doivent mourir pour le salut de l’âme n’est pas seulement l’opinion de l’Église. Peut-être faut-il être prêt à mourir pour la liberté. Des sacrifices doivent être consentis. Mais nous préférons toujours que ce soient les autres qui fassent des sacrifices.

J’essaie donc de motiver les patients de l’Arud à s’engager davantage pour leurs propres intérêts, pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Ce serait bien pour eux s’il y avait une marque de respect pour les souffrances endurées. Ces personnes se sentent souvent traitées injustement et cela leur ferait beaucoup de bien.

Reconnaître l’injustice est une revendication légitime, mais combien d’énergie vaut-il la peine d’y consacrer ? Les problèmes liés aux substances sont en fait relativement mineurs en Suisse.

Du moins, on ne les voit pas.

On ne le remarque pas, on ne le voit pas. « On », c’est ici la grande majorité. Et puis il y a une petite minorité qui le perçoit de manière plus ou moins douloureuse. Mais la souffrance a beaucoup diminué, nous avons (en Suisse) relativement peu de problèmes liés aux substances. Mais à l’échelle mondiale, ces problèmes sont très importants. Les personnes qui s’occupent de ces problèmes n’ont cependant pas toujours intérêt à changer la situation. L’Arud, par exemple, est une institution importante et riche.

Mais l’Arud n’est pas si riche que ça en ce moment.

« Oui (rires) C’est bon ». Mais regarde les palais que l’association du pasteur Sieber a construits, par exemple, ou les organisations que la ville a mises en place pour lutter contre le problème de la drogue. La ville a laissé tomber toutes les associations privées qui se sont occupées du problème dans les années 80, puis s’en est emparée. Je le dis avec méchanceté, et je le pense vraiment, parce qu’ils se sont construit des palais. Ils sont certes en mesure de maintenir le niveau actuel sans trop de problèmes. Mais ils ne sont certainement pas en mesure d’initier un changement dans la politique mondiale en matière de drogue, de le mettre en œuvre de manière exemplaire, de montrer comment cela fonctionne. Et c’est là un désastre bien plus grand que le manque de reconnaissance de la souffrance.

Autres sujets

EACS 2025 Paris: Nouvelles recommandations thérapeutiques

La Société européenne de lutte contre le VIH a tenu sa conférence en octobre à Paris. Cette conférence a lieu tous les deux ans. L’un des moments forts était, comme toujours, la dernière édition des recommandations thérapeutiques européennes et la

EACS 2025 Paris: La SHCS démontre sa force de recherche – trois études retenues par les présidents de la conférence

L’Étude suisse de cohorte VIH (SHCS) est représentée de manière prééminente dans toutes les conférences sur le VIH. Aucune autre étude de cohorte n’a plus de succès. Cela était particulièrement évident lors de la session « Co-Chairs Choice » –

SHCS: Différences de genre dans la prescription de statines chez les personnes vivant avec le VIH présentant un risque faible/moyen à élevé de maladies cardiovasculaires

Abela et al, Open Forum Infectious Diseases Grâce aux médicaments modernes, les personnes vivant avec le VIH ont aujourd’hui une espérance de vie similaire à celle des personnes ne vivant pas avec le VIH. Elles présentent néanmoins un risque plus